如庵と織田有楽

佃 一可

![]() 如庵とは

如庵とは

如庵は昭和一一年に国宝の指定を受けました茶道文化史上 最も貴重な遺構です。

日本の国宝茶室は京都山崎妙喜庵内の待庵、大徳寺龍光院内の密庵がございます。

如庵は現存する国宝茶席三名席の一つでございます。現在では国宝認定の制度が失われ、重要

文化財という制度に変わってしまいましたのであたかも重要文化財よりも国宝の方がランクが上の

ように思われる方が多いのですが、これは指定された時期の相異でありまして上下関係はありませ

ん。但し、国宝の方が先に認定されたわけでありまして、早くから価値が認められていたことには変

わりがありません。

![]() 織田有楽 信長の弟

織田有楽 信長の弟

如庵は織田有楽斎が建てた茶室です。織田有楽斎は信長の実弟でして信長より一三歳年下です。

天文一六年(一五四七)生まれでお市の方は同年の姉になります。もちろん母親は別です。ちなみ

に徳川家康も同じ年です。家康は六歳で今川に人質に出されますが、途中織田方に拉致され名護

屋城に連れてこられます。ここには同年のお市の方がおり、有楽がおりそして後に有楽夫人となった

平手政秀の息女が居ました。この子どもの頃の出会いが家康の出世を助け、有楽の長命を助けた

ことになります。

有楽は通名を源五郎といいました。信長は有楽を「源五」と呼んでいたようですが、武家社会では

「五郎」は「御霊」につながるといわれ神がかった存在として扱われます。織田家は元々、古代の忌部

氏の出自でしたからこのような迷信というか信仰というかそんなものが強かったと思わせます。これが

信長が有楽に「茶」を命じた理由でもあります。

有楽は、豊臣氏が滅んでいく大阪冬の陣・夏の陣で冬の陣まで淀君の叔父として和平派の中心に

いました。冬の陣の和談が調ったところで茶磨山の家康のもとへ行きます。

慶長十九年十二月二十四日のことです。正式対面の後、幼なじみの二人は「御和談にて、いつま

でも豊なる御代にまかりなり侯。これにて一生を送り侯と茶をたて侯まねをいたされ侯よし」

(大坂御陣覚書)

と互いが争うところから離れることができ安堵したのでした。

有楽が大阪城を離れるというのは意味があります。織豊政権はあくまでも信長が樹立したものであり

権力はともかく、豊臣氏としての権威は不安定なものでした。

秀吉は信長の四男の秀勝を養子としており、秀吉が主導して行った信長の葬儀では喪主を務めるな

ど、本能寺後にそのことは意味を持っていました。三法師こと秀信が転落する中で、豊臣政権内では、

有楽が事実上織田の当主の権威を持っていたのです。有楽に対して、武人としての人格を侮辱する

ような逸話がありますがこれらは秀吉子飼いの新興勢力が誇張したもので少し割り引いて考える必要

があります。

![]() 建仁寺正伝院

建仁寺正伝院

大阪方から離れたその年の内に有楽は京都二条に移り、建仁寺の正伝院、西来院、普光庵、

定恵院など四つの寺の旧地を買い戻して建仁寺に寄進して自らがそこに住むという形をとりました。

それに如庵成立の上で大事なことですが、隣接する竹林を買い足したとあります。

有楽は大徳寺と反りが合わず何度か裁判沙汰を起こしています。その反動でしょうか「茶」の伝統

からいえば本家である建仁寺に肩を入れていたのです。建仁寺系の茶は後に煎茶に引き継がれて

いきますがそのことをお話しするのは別の機会を設けたいと思います。

有楽屋敷と俗に言われるこの場所は建仁寺の北側に位置し四条通りまで今のちょうど花見小路

一帯が該当します。如庵はこのうち四条から南に入って中程過ぎの左側に現在は会館のようなも

のがありますがそのあたりに建てられていたようです。有楽の死後、如庵には有楽の孫、三五郎長好

空八が住まったようです。その後には岸道賀が住まった借屋札が存在しますが、ほどなく家屋は荒れ

てしまったようです。大和柳本藩の記録によれば一七世紀末、如庵は大破し建仁寺と戒重藩(織田家

有楽の四男系)の織田長清、柳本(織田家五男系)の織田秀親が話し合い、有楽が正伝院に寄附した

虚堂讃、牧谿の布袋の掛物その他の宝物を売って、修理の費用に当て修復しました。このとき如庵の

中柱は替えられ、壁の腰張りにされていた元和の暦は失われ、このとき手に入った古い暦、寛永年間

以降の暦が張られることになりました。

明治になって如庵は二度の移築後、昭和四七年現在地の犬山城下に移築されます。

いわば織田家の生まれ故郷の尾張に帰ったわけで「有楽苑」と命名され保全されています。

少し細かく見てみましょう。明治五年、京都府は女工引立所として当地を没収します。明治政府は寺院

に対してはきわめて冷たく大きな土地が必要なときには必ずと言っていいほど寺院をターゲットにします。

たとえば東京の上野公園が寛永寺から没収したように。

建仁寺は正伝院の土地を没収される際、建物は放棄しました。受け取った京都府は建物はその

ままにし、明治二八年借座敷有楽苑が誕生し、明治四一年には建物自体が売却されて三井家に

渡ります。そして如庵は昭和一三年大磯城山莊に移築され、昭和四七年犬山の当地に移築され

ました。

![]()

![]() 如庵の特徴・有楽の点前

如庵の特徴・有楽の点前

有楽は身長五尺八寸といいますから一七五センチという長身でした。一五〇センチ程度が平均的な

身長であった当時としては有楽は大男でした。如庵の天井で一番低いところは六尺一寸程度しかあり

ませんので室内で立つという動作はあり得ません。したがって室内で立たない点前、運び出しがない

点前という特徴があります。茶室内、点前畳の脇あるいは向こうには道幸(道庫)をもうけて道具の

運び出しはしない、また、茶碗を濯いだときも汚れた湯水を建水に落とすのではなく道幸内にもうけた

流しにそのまま捨ててしまうというものでした。

神宮文庫所蔵の円院御文庫本の中には

「有楽公伝ハ水屋道幸卜云仕様ハ下ヲくれ縁にして水をすぐになかし侍る也。しかれば水なくしてすみ

申しかた也。戸を−所あけて置て、作法をする也。」

という点前の方法がかかれています。

有楽の点前の特徴のもう一つは茶碗や茶入れの袋の緒の結び方でした。「有 楽結び」と呼ばれた

この「結び技法」は東山茶道の流れを受け継ぎ、香道の志野宗信(志野流の祖)とも共通する美意識

を持っていました。遠州流の茶書である「孤蓬庵茶点無尽蔵」には「袋茶碗ノ緒、結び様、品々アリ。

ウラク結びめづらし」などと賛した言葉が見られます。

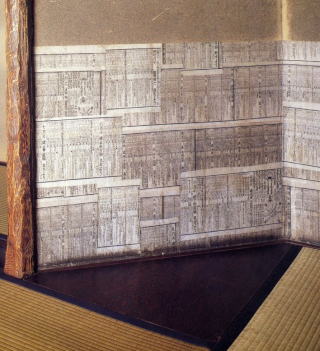

有楽の嗜好の特徴を示すのに暦があります。有楽は天文に特別な興味を持っていたらしく年号や

数字に関係するものを大事にしています。たとえば如庵といえば修善寺の暦を腰張りにしていることは

有名ですが、茶杓に「元和五年」などといった銘をつけたりします。この有楽苑内には有楽にとって心に

刻む様々な年号の事物が庭に仕組まれています。

![]() 天満の如庵

天満の如庵

ところで如庵といいますと京都旧正伝院有楽屋敷の如庵が思い起こされますが有楽は如庵という

茶室を三っつつくりました。一番目は大阪城の北際にありました有楽の天満屋敷内の如庵。

この天満屋敷は現在は大阪造幣局となっている場所です。この如庵は淀君の宿下がりの場所でも

ありました。淀君は浅井長政の息女であることは間違いありませんが、柴田勝家滅後の豊臣体制下

では織田家の一族として位置し事実上有楽の養女のような扱いでした。この天満屋敷の敷地大きさ

は、「表側東西四十三間、裏側東西五十間、南北五十三間」(御宮草創旨趣)とありますのでおよそ

三〇〇〇坪の大きさでした。

記録では太閤秀吉は二度ほどこの如庵を訪れています。有楽が大阪の地を離れ京都に移った

後、大阪夏の陣が起こり豊臣氏は滅びます。その後、天満屋敷は家康の子である松平下総守忠明

の邸となりますが元和元年には、天満川崎東照宮として整備され 東照宮の別当(雑事を取り扱う寺)

として九昌院が設置されました。貫首の地位には京都建仁寺から三江が呼ばれてつきました。

余談ですが三江は九昌院の仕事が軌道に乗りますと北政所に乞われて高台寺主のあとにおさまり

ます。

天満如庵は今日に到るまで寛永年間、享保年間、享和年間に建て直しになります。享保享和は焼失

されたための建て替えですが、寛永年間の立て替えは三代将軍家光が如庵に行きたいと強い希望が

あったため九昌院に宿泊したためということです。本行国師日記寛永一二年七月二十五日の条には

「(将軍家光)大坂天満へ御着 久昌院御宿」とあります。

このときの茶室のいじくりは少しばかり面白い。「貞要集」には「天満久昌院の座敷は織田有楽の囲

を建て直したが元の如く作る」と書いています。また、「細川三斎茶道御伝授之覚」には「(建て

直されたとき)庭石などは直したが、石はそのまま古きを用いる」となっているのですが作図

を見ますと、当初の茶室では躙り口が右端に寄っていたものが中央になっています。

客が将軍という最高権力者のためなのでしょうか。

家光に対してなぜ天満のこの如庵に来たかったのかという問いに対して家光は「徳川の繁栄はこの

如庵から始まったと聞いている」と答えたという逸話が残っています。

室を訪れると「躙り」をあけたところに家康がいるので「今日は公がご亭主ではないのか」と有楽が尋

ねると家康は「自分は花を生けたので有楽が茶を点ててくれ」といって床の花を指さしたといいます。

このように家康と有楽の関係は秀吉と有楽との関係に比して遙かに人間的な関係であったと想像が

出来ます。

九昌院は安永九年に建国寺と呼称を変えますが焼失するにしたがって本席の三畳台目はそのまま

で次の間が八畳から長五畳、四畳、と変わっていきます。そして天保八年の大塩平八郎の乱の際に

焼失した後の一〇〇年間はその姿を消してしまったのです。そしてこの有楽苑に元庵と名前を変えて

復元されているのです。

建国寺は明治三年、造幣局に変わりますが、大阪造幣局内には今でも沓脱石がのこっています。

大塩平八郎の乱の際の高い温度で焼けたためか石は割れていますが大事に保護されています。

「有楽斎沓脱石の来歴」として解説文が示されています。私はこの石を見ると如庵の来歴にもまして

大塩の覚悟の深さを知る思いがします。大塩は自らは茶人ではありませんが田能村竹田・直入など

の煎茶人に強い影響を与えました。特に竹田は大塩と親しくなってからは学問に対する考え方が

吹っ切れ、書画に対する境地も深まり作画が一変したほどの人物でした。建仁寺の周りには大阪城

与力の屋敷が並んでいますがここを焼き討ちにしたということは相当のことを考えていたのだなと思

わせるものがあります。

「有楽斎沓脱石の来歴」として現造幣局内で紹介されている解説文を下に示します。

「東照宮別当職なる建国寺の茶室如庵の席に用ひしものなり。」

「其当時家康公もしばしば此茶室に入らせられ、沓脱石幾度となく踏まれし

ものなり。

元和三年松平下総守忠明大坂に邸地を賜られしは、則ち此有楽斎の旧邸にし

て、忠明は家康公の孫に当れるをもって、家康公開運の地及縁故ある有楽斎

の旧邸なれば、ここに東照宮の社を建てられ、其の頃より此沓脱石を茶室の

傍に囲ひ、諸人の踏まさるやう保存せしを今に伝へぬ。」

![]()

![]() 如庵四景

如庵四景

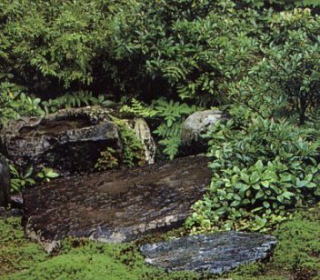

如庵四景という言葉があります。如庵の美しいポイントを称えた言葉ですが、如庵の室、有楽竹、左女

ケ井、釜山海の手水鉢のことをいいます。現在、如庵の路地庭には二つの石燈龍がありこれは重要なも

のではないのかといったご指摘がありますが本来如庵には灯籠というものがありません。

有楽は灯籠が嫌いだったといいます。今日では灯籠は茶庭に不可欠のものと一般的に考えられていま

すが、茶の湯の始まりの頃には灯籠に違和感を感じる茶人も少なからずいたのです。

また、歩いてご覧になると如庵の路地庭は利休系の路地とは全く違う趣を感じられることと思います。

路地は一般に前方が見えないように隠すように作庭しますが如庵のそれは全体が見渡せるような趣向

を取ります。芝生をもちいるようなイギリス庭園のような技法も取り入れています。

「松屋会記」で

「路地ハ檜、ヒハ木一村、マキ一村、皆々一村ツヽウハル也。芝ナリ。」

というように如庵の路地庭を表現していますが有楽は檜・檜葉・槇などを各々にかためて配置し

庭の真ん中に広い芝生をつくることを美しいとしたような美意識だったのです。

如庵の路地で最も有名なのは手水鉢です。このは手水鉢は「釜山海」の銘が彫られた天然の石

が据えられたもので加藤清正の朝鮮土産といわれ、釜山浦の海辺の岩を切り出して持ち帰り、秀吉

に献じられたものを有楽が拝領がしたものです。

手水鉢も重要ですが、有楽にとってもっと大事だったのは手水鉢の前石です。この石の上面右方

には天正七年四月という文字がみられますがこの年月は有楽が信長から特命を受けた時期です。

天正七年の五月は安土城の天守閣が出来た時期ですが、信長は天下平定後の体制に「茶」を神事

として取り入れようとしていました。そして、家臣団の体制堅めについても重臣であることの証明として、

知行の代わりとして「名物茶入れ」を与えるなどの方策をとっていました。信長は在世中から現人神の

ように振る舞っていたといたといわれますが、信長天下の象徴としての天守閣が落成する直前に、

自分を神として崇める作法としての「茶礼」を有楽そして今井宗久に命じたのです。いわばここに掘ら

れた天正七年は有楽の茶人としての起源を示すものなのです。

かつて手水鉢の向こうには、石の多層塔の武野紹鴎の供養塔がありました。

この供養塔は紹鴎の女婿である今井宗久が天正七年に堺に建てたものですが、正伝院如庵をつくる

に際して大阪冬の陣で労を共にした子息の今井宗薫から譲られました。この如庵が出来た時代は今日

のような千家流の茶の湯がこの世界において主流派になるなどとは思いもよらないことでした。

有楽は「茶の湯」の正統である武野紹鴎に縁のものをここに据え「茶の湯」の永遠性を願ったのです。

![]()

![]() 「有楽竹」

「有楽竹」

塔と如庵の境には「有楽竹」とよばれる竹林がありました。当時の見取り図には「薮の下」と表記され

ていますがもともとは旧建仁寺の敷地ではなく有楽が自分の好みで買い入れたものです。有楽は竹を

ことのほか好み天満如庵では中柱に使用しています。

利休は「竹柱は素人が立てるべきものではない。・・・竹は見ていっこうに時代色が出てくる

ものではない」(細川三斎茶道御伝授之覚)という意見とは異なるものです。

竹を主用材で使う茶室は 煎茶好みだときめつける方が時々いらっしゃいますが正しくはありません。

有楽は茶室の部材として竹の使い方がきわめて巧みでしたが、庭に多用しているのは何よりも竹の醸し

出す音を好んだからだったようです。風は何らかの媒体を持たなければその音を感じることは出来ませ

んが、竹の葉が触れあう「ササ」という音、竹の幹がぶつかり合うときに奏でる「コンコン」という音楽が茶

を喫するのに良い音だと見ていたのです。

供養塔は、明治になって建物が三井家に買収されるときに、明治の大好事家藤田伝三郎(江雪)がこれ

を買い、現在は大阪天満の藤田美術館、ちょうど旧淀川を挟んで造幣局の対岸にある藤田美術館に

所蔵されています。

如庵路地には井筒が設えられ石には元和元年九月二日と刻まれています。ここ犬山有楽苑の井戸は

もちろん元々の井戸とは異なりますが「左女ケ井」と名づけられています。この名は武野紹鴎の師匠である

村田珠光が堀った京都醒ヶ井五条にある「佐女牛井」にちなんで名付けていますが有楽はこの年の明くる

年、この「佐女牛井」を直して、如庵の井筒と同じ石井筒を作り、「佐女牛井元和弐年五月」と外側に横書し、

内に「有楽再興之」と刻しています。このようにして有楽はこの如庵の前庭に村田珠光・武野紹鴎の二人の

記念物を取り入れているのです。有楽は水に対する感受性が強く、数多くの井戸の名水を探っています。

天満屋敷には花井・菊井・梅井の三つの井戸を掘っています。

![]()

![]() 虹窓・神の室

虹窓・神の室

躙り口前の土間には沓抜ぎ石と躙り石と他に二つの飛び石が配置されています。躙り口石は加茂川の

真黒な石、沓抜ぎ石は錆御影石、前の二番石は黄に赤味のかかった色鮮かな水成岩、その次の飛び石

は灰色の石です。

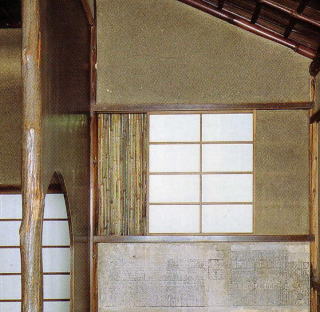

躙り口から如庵の室内を見るとき今日の一般的な茶室と大きく異なることに気がつきます。

それは躙り口と床の間との位置関係です。通常躙りから室内をのぞいたときに向こうに床が見える

ように躙りをつくるのが約束です。しかし如庵の躙り口の正面に見えるのは中柱の両脇に二つ列べ

られた有楽窓という窓を竹で隙間なく打ったものが見えるのです。

如庵は移築のたびに本来の機能が損なわれてしまっていますが、この有楽窓はいわゆる虹窓と

いうものです。一般的に竹の節のあき間から洩れ入る光が、内の障子に好ましい縞文様を描き出

すことはよく知られていますが、有楽窓(うらくまど)は外部環境、たとえば青空、竹林、地表を投影

する光が竹の合間を通り過ぎるときに横方向に分解される現象を取り入れたもので、その細い隙間

から入る稿は分光された、影というよりまさに虹のように発色する現象を取り入れたものです。

虹窓については「茶」の世界よりもむしろ建築の世界で活発に語られていますのでみなさんの方が

よくご存じかも知れませんが、ここでみなさんに私が強調したいのは有楽が茶室というものをどのよう

に考えていたかということです。それを考えるヒントになるものに、この如庵の直前に立てられた第三

の如庵を考えてみたいと思います。

第三の如庵が存在したことはあまり知られていません。現存しませんが、松平定信が集めた古今茶室

の図面集の中にもありますし、ほかにも図面がいくつか伝承されています。有楽が大阪から京都に移り

正伝院の如庵をつくる、それに先駆けてつくったものと考えられます。

部屋の間取りはほとんど変わりないものですがいくつかの目立った特徴があります。まず、中柱のある

板壁の脇に二重棚が釣られています。また、如庵のデザインの要である鱗板、三角地板の上部、つまり

床脇の斜め壁の背は棚、「ホラ棚」二段の板棚になっています。現状の如庵ではこの部分はコロサレて

いますが当初は道具の棚として使用されたようです。

また、床の間の三方の壁には湊紙が張られ他はすべて下見板上まで、とにかく土壁・板が見えない

ように紙が貼られていました。湊紙とは和泉国(大阪府)湊村に産したところからこの名前がありますが

楮に染料を加えて漉いたやや粗く強い腰紙です。茶室の腰張りに見られる濃紺の紙です。

土壁を嫌って紙を貼ることは書院造りのもので、利休のころから、「わび・さび」のデザインから茶室と

共に土壁をむき出しにする建て方がはじめられます。紙を貼って土も板も見せない仕方は「延書式」など

に見える「…壁蔀以草」という神の依代の姿ですが、有楽は正伝院屋敷の中に神の宿る茶室を考えたの

でした。北側の窓は、まだ有楽窓とはなっておらず単なる竹連子窓です。また、床と躙り口との位置関係

は通常通りです。

想像をたくましくするなら、有楽はこの第三の如庵を完成させて間もなく虹窓の手法を確立し正伝院如庵

に応用したものと思われます。どんな時代でも光は神の美しい化身ですが、その光が美しく分解され虹色

を呈するのは今日でも神秘的な美しさです。西洋で「光の分散」を発見したのはイギリス人のニュートンで

一六六六年のことです。彼は太陽光線がガラスのプリズムを通ると屈折率の差によって赤から紫に至る

たくさんの成分に分けられることを発見しましたが、有楽の場合は竹を引き詰めて間から漏れる光の屈折

で虹をつくりました。

![]()

![]() 客

客

有楽の茶に招かれた客人は、紹鴎の供養塔の前で身を清め、土間脇に置かれた刀棚に刀をおろし

(1)、躙りからはいって、窓を彩るの神秘的な虹を拝します。そして部屋を見回すと腰張には修善寺から

刷り出された暦が張られています。暦は元和のもの(2)、徳川家康が天海上人の上申によって東照大権

現として祀られたのは元和三年二月二一日です。暦の色は淡紅色紙、淡いピンク色で窓の虹と調和し

虹を見やすくしています。部屋は四枚の異なった形・寸法の畳が敷かれ(3)客人は床前の畳に座るよう

促されます(4)。

ところで不思議なことに有楽がこの正伝院如庵に誰を招いたのかほとんど記録がありません。始めて

の客人は誰であったのか想像するしかありませんが、私は元和四年の四月に上京してきた、二代将軍

徳川秀忠と考えるのが一番自然ではないかと思います。

有楽にとっては自分の波乱の一生を語る如庵を完成させて、そこに天下人となった幼友達の子息に

後生をすべて託せる。しかもその夫人は自分が親代わりとなっていた姪で、近い将来その子が跡を継ぐ。

秀忠を招いた茶会はそんな幸福の絶頂の茶会であったように思います。

常々私は思うのですが利休の「茶」は「仏道の茶」であるのに対して、有楽の「茶」は「神」の茶であるよう

に思います。利休には「陰」の深みを追求したのに対して有楽は「陽」のすがすがしさを探求したように思

われるのです。

(1)刀掛けは躙り口の上にもうけられているのが普通ですが如庵で

は土間際の戸を開けここに移動式の刀掛けを置きました

(2)原初の暦は失われ寛永、万治、貞享年間のものが張られていま

す。名利庵図彙にはこれに延宝、元禄が加えられている。道庫の

太鼓張り戸は淡い紅のそまった修善寺紙

(3)二枚の大畳は同じ大きさの畳に見えますが幅が若干違います

(4)通常茶室における客人の順位は右回りだが如庵の場合は左回り

二〇〇八年一一月三〇日

旧正伝院書院において